Lettre d'information du SAGE - Retour sur la gestion de l'étiage 2025

2025, retour de la sécheresse ?

Une canicule en juin, de la chaleur et peu de pluie en juillet, suivi d’une nouvelle canicule la première quinzaine d’août, il n’en a pas fallu moins pour faire chuter les débits des cours d’eau et le niveau des nappes. Pourtant, très peu d’assecs ont été constatés et les restrictions ont été moins nombreuses et plus tardives qu’en 2022. Alors qu’en est-il des ressources encore disponibles ? Quelles mesures nous ont permis d’éviter de revivre 2022 ? Quel bilan peut-on dresser en cette rentrée ?

Quand l’eau vient à manquer : comprendre la gestion des étiages

L’étiage est la période de l’année où les niveaux d’eaux sont les plus bas. Il varie en fonction des cours d’eau et des années. Lorsque les besoins sont supérieurs à ce que le milieu peut fournir, l'État prend des arrêtés pour restreindre les usages non prioritaires. Dans les territoires en tension chronique, des actions sont menées localement pour retarder ou limiter les restrictions. C'est la gestion de l'étiage.

Dans le périmètre du SAGE Adour amont, pas moins de 17 ouvrages de réalimentation et une retenue EDF (lac de Gréziolles) sont mobilisés pour compenser les prélèvements et/ou pallier les faibles débits. Les niveaux de remplissage sont accessibles à tous, même l'hiver, en cliquant ici.

2025, l’été de tous les contrastes : chaleur intense, restrictions repoussées

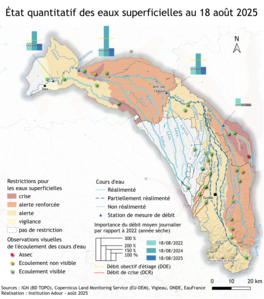

À la mi-août, les débits mesurés aux stations de référence restaient similaires à ceux de l’été 2022. Pourtant, seuls 4 secteurs faisaient l’objet d’interdictions totales de prélèvements (hors eau potable) : une partie du bassin du Bouès, quelques affluents de l’Échez, le Louts médian et le ruisseau du moulin de Bordes (après la confluence du Gabas avec l’Adour). Ces zones ne sont pas réalimentées, et certains cours d’eau, comme les petits affluents de l’Échez, font l’objet de très faibles prélèvements. Sur la majeure partie du territoire, les restrictions appliquées allaient de 1 jour sur 4 à 1 jour sur 2, afin de limiter les baisses de débit et d’optimiser les capacités de réalimentation.

Les débits moyens journaliers de 2022 et 2025 sont sensiblement les mêmes et s’ils sont bien inférieurs au débit d’objectif d’étiage (garant du bon état des eaux et de la satisfaction des usages sans contraintes), ils restent supérieurs au débit de crise (symbolisant le niveau de danger pour l’alimentation en eau potable et pour la survie des espèces).

En conclusion, la situation hydrologique au cœur de l’été 2025 confirme la nécessité d’une gestion rigoureuse et réactive de l’eau, en lien avec la récurrence des épisodes de sécheresse. La coordination des acteurs reste essentielle pour préserver les milieux aquatiques et sécuriser les usages prioritaires.

Un été sous tension, mais une gestion collective gagnante !

Après la « mêlée » difficile de 2022, les acteurs du territoire ne sont pas restés sur la touche. Dès les premiers signes de sécheresse, ils sont entrés rapidement dans le match pour préserver les débits dans les rivières et gagner du temps avant les premières restrictions d’usage. Les gestionnaires (Institution Adour et Rives & Eaux du Sud-Ouest) ainsi que les représentants des différents usages de chaque sous‑bassin ont unis leurs forces pour assurer la continuité des activités du territoire. D’après Stéphane Simon (responsable du service Ressources à l’Institution Adour), « depuis le mois de juillet, de nombreux échanges en réunions, par téléphone ou via des points visio hebdomadaires voire bi-hebdomadaires avec les représentants des usagers, ont permis d’ajuster les niveaux des réalimentations au plus près des besoins des acteurs. Ce travail collectif avait pour objectif de préserver les stocks d’un épuisement trop rapide et d’assurer la satisfaction des différents usages le plus longtemps possible : adduction d’eau potable, salubrité, et productions agricoles à forte valeur ajoutée (fruitiers, maraichage, légumes, semences). » Dans le bassin de l’Adour amont, pas de jeu en solo, c’est en équipe que l’on avance !

Dès le début du mois d’août, les irrigants ont accepté les premières restrictions volontaires, sans attendre le coup de sifflet réglementaire. Des tours d’eau ont été mis en place avant d’être intégrés dans des arrêtés (inter)préfectoraux, un jeu collectif naissant, dans des conditions météo plus difficiles qu’en 2022. Selon Pierre Cazajous (irrigant pour partie du Gabas et du lac de Miramont-Sensacq sur le Bahus), « il y a eu de gros progrès au niveau de la gestion. On peut toujours faire mieux, mais franchement on se rapproche de quelque chose qui est cohérent. […] Et cette année, je ne pensais jamais qu’on arriverait à quasiment fin août. C’est-à-dire que 99 % des agriculteurs ont pu utiliser le quota. » Le pari de la saison a donc été gagnant : grâce à une gestion de terrain fine et concertée, les impacts de la sécheresse ont été limités, notamment pour les agriculteurs.

P. Cazajous ajoute que la marge de progression pour les années à venir réside dans la diffusion de ce mode de gestion sur tout le territoire et dans l’implication de l’ensemble du monde agricole : « On est capable de dire quand on a besoin de l’eau mais il faut surtout être capable de dire quand on arrête d’arroser, pour que plus haut, ils puissent fermer les vannes des réservoirs, tout en gardant le seuil nécessaire à la vie des ruisseaux, mais pour qu’il n’y ait pas de gaspillage. C’est comme laisser un robinet ouvert, c’est le même principe et ça les gens ont du mal à le comprendre. Si on ne dit pas avant aux gestionnaires, cette semaine je n’ai besoin que de 100 m3 à l’heure alors que la semaine d’avant on était à 450, comment ils peuvent le savoir ? […] Aujourd’hui, on a des outils de communication comme on n’en a jamais eu donc je crois qu’il faut savoir s’en servir.» C’est en communiquant qu’on peut espérer aller jusqu’à l’essai !

Le retour des pluies fin août a également offert un peu de répit et permis de sécuriser la fin de la saison. Toutefois, les faibles débits et les restrictions ont tout de même entraîné des contraintes et des préjudices économiques, en particulier pour les milieux aquatiques, les piscicultures et certaines productions agricoles. À l’heure de la rentrée, le résultat est clair : c’est la concertation, l’anticipation et la solidarité qui ont fait la différence. Comme au rugby, c’est en jouant ensemble, chacun à son poste, en s’adaptant au rythme du terrain, que l’on peut relever les défis et se préparer au mieux pour les prochaines saisons…